「こんなはずじゃなかったのに…」採用ミスマッチを防ぐ5つのポイント!

「せっかく採用した人材が早期退職してしまう」「採用した人材が期待ほどの成果を上げられない」など、採用ミスマッチに悩む担当者は多いものです。

本記事では、採用活動におけるミスマッチの現状を把握し、その原因と解決策を解説します。ミスマッチを回避し、優秀な人材の定着を目指しましょう!

採用ミスマッチとは

採用ミスマッチとは、企業が採用した人材と企業の求めるスキル・性格・価値観・働き方などが合致しない状況を指します。このギャップがあると、企業も採用された人材もお互いに期待通りの結果を得られず、不満や問題が生じることがあります。

次に採用ミスマッチの具体例をいくつか挙げていきます。

採用ミスマッチの具体例

採用ミスマッチはおおよそ次のいずれか、または複数が要因に。

1. スキルの不一致

求められる専門知識やスキルが不足している。

例えば、ITエンジニアを採用したものの実際には技術力が不足しているケースなど。

2. 職務内容のギャップ

候補者が想像していた業務内容と実際の仕事内容が異なる。

例えば、営業職だと思っていたら実際は事務作業が中心だったなど。

3. 価値観・文化の不一致

企業の社風や文化が採用された人の価値観や働き方と合わない。

例えば、成果主義の色濃い文化に馴染めない人材を採用するなど。

4. 働き方の違い

労働時間や勤務地、ワークライフバランスに関する期待が違っていた。

例えば、残業が一定時間恒常的にあると知らずに入社し、早期退職につながるケースなど。

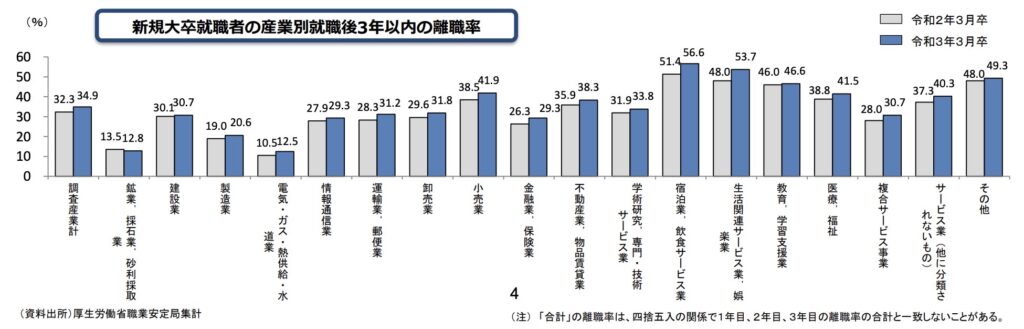

早期離職率にみる採用ミスマッチの現状

厚生労働省が公開した「新規大卒就職者の離職状況」によると、新入社員(大卒)が3年以内に離職した割合は大卒で34.9%であることが判明しました。

このことから、多くの企業で早期離職が深刻な問題となっていることが伺えます。

早期離職率は業界によって大きな差があり、最も高いのは宿泊・飲食サービス業界で56.6%、反対に最も低いのは電気・ガスなどのインフラ業界で12.5%となっています。

上記は新規大卒者の3年以内の離職率となりますが、中途採用者も含め多額のコストをかけて獲得した人材による早期の離職は極力避けたいものです。もし、早期離職が頻繁に起きてしまう状況が発生した際に企業はどのようなダメージを受けるのでしょうか。

採用ミスマッチによる企業へのダメージ

採用ミスマッチにおける企業のダメージ。

1. 既存社員のモチベーション低下

採用ミスマッチによる早期離職は、新人育成を担当する既存社員のモチベーション低下を招きます。新人育成には一定の負担が伴うため、早期離職が繰り返されることで負荷やストレスがさらに増大する可能性があります。

また、早期離職に至らずとも、採用ミスマッチによって不満を抱えた社員が職場にいる場合、その影響が周囲の士気に波及することも考えられます。

さらに、人材補充が進まない状況では負担が軽減されず、結果として既存社員の離職リスクが高まる恐れもあります。

2. 採用コストの損失

採用ミスマッチが原因で早期離職が発生すると、企業にとって大きなコスト負担となります。これまで採用活動に投じた費用が無駄になるだけでなく、離職者の補充を行う際には新たな採用コストが発生します。

3. 採用ノウハウが蓄積されない

採用ミスマッチが繰り返され、採用活動がうまく進まない場合、成功事例やノウハウが社内に蓄積されません。この状況が続くと、ミスマッチを防ぐための採用手法を確立できず、結果的にさらにミスマッチを招いてしまう悪循環に陥るリスクが高まります。

採用ミスマッチの原因

採用ミスマッチの主な原因は4つ。

1. 採用時の情報不足

候補者に対して、求められるスキルレベルや仕事内容、給与や福利厚生などの条件、さらに入社することで得られるメリットや注意すべきデメリットについて、企業側から十分な情報提供が行われていないことがミスマッチの原因と考えられます。

特に、候補者にとってプラスとなる情報(メリット)のみを強調し、仕事の大変さや厳しい側面(デメリット)を十分に伝えない場合、入社後に現実とのギャップが生じやすくなります。

2. 求めるスキルを持ち合わせていない

企業の求めるスキルを求職者は持ち合わせているのか、面接の段階でしっかり確認しておきましょう。資格は保有しているけれど実務経験がないなどの場合もあります。具体的な成果や数値がわかるものであれば面接中に深掘りし、確認しておくようにしましょう。

3. 入社してからのフォロー体制が整っていない

どれほど優秀な人材であっても、最初から自社の業務を完璧にこなせるわけではありません。研修やOJTといったフォローまたオンボーディングの体制があれば、徐々に業務に適応し、成果を上げられるようになります。

しかし、フォロー体制が不十分だと、職場に馴染めなかったり、能力を十分に発揮できなかったりする問題が発生する可能性があります。

4. 評価制度が定まっていない

採用の可否を判断する際に、明確な評価基準が設定されていないと、面接官の主観が反映されてしまう可能性があります。その結果、評価が一貫性を欠き、自社に適した人材を採用できず、ミスマッチが発生してしまいます。

このような問題を回避するためには、誰が面接を担当しても評価がぶれないよう、明確で統一された評価基準を策定することが重要です。

採用ミスマッチ低減5つのポイント

採用ミスマッチを低減させる主なポイントは5つ。

1. 企業の情報を開示する

採用ブランディングを強化し、採用広報として自社に関するさまざまな情報を積極的に発信することも効果的です。

透明性を求める求職者が増える中、オウンドメディアやSNSを活用して、自社の社員や職場環境、経営ビジョンなどを具体的に紹介することで、求職者が「どんな環境で、どんな仲間と働くのか」をイメージしやすくなります。

また、写真や動画を取り入れた情報発信を行えば、企業のリアルな姿を求職者に伝えられる点も大きなメリットです。

2. 採用基準の明確化

採用基準を設定することで、担当者ごとの主観に影響されることなく、候補者を公平に評価することができます。

また、事前に自社との相性が良い人材を見極めることができるため、自社で活躍する可能性が高い人材を見つけやすくなり、その結果、早期離職のリスクを軽減する効果も期待できます。

3. カジュアル面談を実施する

採用選考プロセスにカジュアル面談を取り入れることも効果的です。

カジュアル面談は、選考の一部としてではなく、候補者とのコミュニケーションを深め、相互理解を促すための面談です。候補者の本音を聞き出しやすいため、入社後のミスマッチのリスクを軽減できます。

4. 適性検査の導入

候補者を採用する際には、経歴や面接の印象だけで判断せず、適性検査を実施して自社の業務や働き方への適応度を評価することが重要です。

適性検査は、候補者の基本的な能力や人間性を把握するための手段であり、「企業が求める人物像と一致しているか」「業務に適したスキルや特性があるか」などを判断することができます。

5. 内定後、入社後のフォロー体制

入社後のギャップは、ほとんどの人が感じるものです。そのギャップを少しでも減らすために有効なのが、内定後・入社後のフォローです。

たとえば、「社内研修を定期的に行なう」「相談窓口を設ける」など、候補者がスムーズになじめるような環境づくりは重要です。内定者をフォローすることは内定承諾率の向上や離職率の低下だけでなく、自社の労働環境の改善にもつながり、両面で良い施策になりやすいです。

早期退職を防ぐため企業がするべきこと

早期退職を防ぐために企業がするべきこと。

1. 企業情報を開示する

「ミスマッチ」が原因で発生する早期離職は、採用以前の求職者または内定者に対する情報発信を工夫することである程度防ぐことができます。例えば、求人広告で仕事の魅力や会社の良い点ばかりを強調すると、「憧れ応募」が増え、採用後に期待と現実のギャップが生じやすくなります。

そのため、仕事の厳しさや経営上の課題も正直に伝えることで、入社後のギャップを最小限に抑えることが可能です。

また、選考プロセスに会社見学や社員とのインタビューを取り入れるのも効果的です。仕事内容や待遇だけでなく、社員の価値観や企業文化を事前に理解してもらうことで、ミスマッチのリスクを減らせるでしょう。

2. 定期的に1on1面談を実施する

1on1ミーティングやメンター制度の導入も効果的な方法です。社内コミュニケーションは、職場環境に大きな影響を与える重要な要素です。働きやすい職場は、一般的にコミュニケーションが円滑であることが多いためです。「風通しが良い」とされる職場がその一例です。

3. 人事制度の見直し

人事制度に対する不満は、早期離職を引き起こす原因となります。特に評価に対する不満は、モチベーションを大きく低下させることが多いです。人事評価は可能な限り評価者の主観を排除し、透明性を確保することが望まれます。

4. 研修制度を整える

スキルアップに対する不満を解消するには、OJTはもちろんOFFJTも含めた研修やワークショップといった学びの場を積極的に提供することが重要です。各社員が自分に合った研修を受けることで、全体的なスキル向上やリーダーの育成が促進され、人材の定着にも寄与します。

また、研修だけでなく、部門を越えたプロジェクトへの参加など、新しい挑戦の機会を提供することも効果的です。

5. キャリアデザインをサポートする

新入社員の中には、現在の職場では自分が目指すキャリアやスキルを習得できず、成長の機会が乏しいと感じることが挙げられます。キャリアのロードマップ作成や、近くにキャリアのロールモデルとなる存在がいることで、会社での将来像を具体的にイメージしやすくなり、不安を軽減することが期待できます。

まとめ

いかがでしたでしょうか?

この記事では採用ミスマッチをテーマにその原因から代表的な施策に至るまでをお伝えしてきました。

「採用ミスマッチを起こしてしまう要因は入社前から発生」しています。

まずは自社の情報発信を変え、企業のリアルを伝えていくことが現在の求職者からは求められています。

「こんなはずじゃなかった…」と企業も求職者も互いに思うことがないよう、少しでもより良い採用活動に、そして企業と求職者のいい出会いにつなげていきたいものです。

もし、自分たちだけでは難しそうだと感じたり、現在の採用活動を見直したいと思った方は、ぜひsiroまでご連絡ください!ともに、採用ミスマッチの低減を実現させていきましょう。

採用ミスマッチに課題感のある企業様

その課題、siroの採用広報支援サービスで解決しませんか?「採用広報」はこのような課題にピッタリです。

・採用後のミスマッチの軽減

・カルチャーマッチな人材のエントリー増加

・求職者に伝わる企業の魅力を発信

まずは「採用広報」からはじめてみませんか?

採用広報ついての基本がわかる「採用広報のはじめかた」以下よりぜひご一読ください!

siro編集部

siro編集部は株式会社siroのメンバーによって構成されるコンテンツ制作チームです。企業のHR領域に関するお役立ちブログやセミナー情報またケーススタディ、その他siroのカルチャーなどをお届けします。